关于“正能量”一词的兴起,网络上存在着多种说法。它进入舆论视野与2010年的“宋山木强奸事件”有关。该案流出的细节显示:这位山木培训的创始人在奸污女学员的时候,常说“你现在身体里面充满了负能量,我给你注入一点正能量”。有网友曾将“正能量”一词“粗鄙翻译”为“男性精液”,由此可见,此时的“正能量”其实是强奸犯企图蒙骗受害人的流氓话语,语感十分下流。

早期的中国网民并未考虑到这个词天然带有的反讽意味,开始频用“正能量”以代指社会生活中各种积极向上、充满希望、带来鼓舞的人和事。2012年末,“正能量”被《咬文嚼字》选为中国2012年度十大网络流行语,并位居榜首。《咬文嚼字》编辑部在解释该词时强行套用了霍金的物理学概念,并曲解了英国心理学家理查德·怀斯曼的书名《Rip it Up》(将之翻译成“正能量”)。于是,“正能量”在用词与释义层面被完全的“正能量化”,脱离了本意。

2013年8月,时任国家互联网信息办公室主任的鲁炜要求各互联网公司“要传播网络正能量”,中国互联网协会也发出“积极传播正能量,坚守七条底线”的倡议。

2014年10月,国家主席习近平在文艺工作座谈会寄语周小平、花千芳“要创作更多正能量作品”,而这也成为两位五毛写手的人生高光时刻。至此,“正能量”开始进入宣传体系,被政治语境化,成为了一个热门官方话语。

政治宣传下的“正能量”几乎成为了歌功颂德、粉饰太平的代名词,人民日报曾称“弘扬主旋律,传播正能量,是宣传思想工作特别是媒体工作的重要任务”。与“正能量”一词相对的则是“负能量”。很多时候,官方将对自己不利的调侃、批评甚至事实都统称为“负能量”。求是杂志更是将“负能量”的定义具体到了灾难、事故、贪腐、丑闻、传谣、对抗、批判中共体制、历史虚无主义等。可见,掌控社会话语权的权力已支配了对于正负能量的定义。

有网友借段子讽刺道“比如一块‘自由、平等、公正、法治’的牌子,放在公园里就是正能量,拿起来上街那就是负能量”。

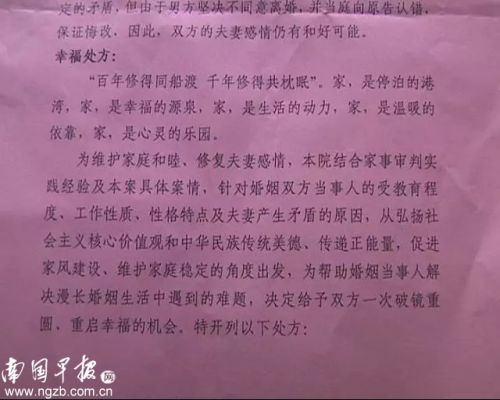

这样的“正能量”不但模糊了是非善恶标准,并且它朝着合理化压迫的方向演变。2015年12月,聊城单亲五岁女孩照顾残疾父亲的故事被不少媒体打上“#正能量”与“#感动中国”的标签,然而这位女孩的母亲是一位智障女,遭到了其父亲的拘禁与强奸。2017年8月,南宁市邕宁区法院拒绝一位被家暴妻子的离婚请求,其给出的理由是——为了“弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德”和“传递正能量”。2020年3月,武汉市尚未结束新冠封城,接任不久的武汉市委书记王忠林在某个视频调度会上号召“要在全市广大市民中深入开展感恩教育,感恩总书记、感恩共产党,听党话、跟党走,形成强大正能量。”2022年9月,有网友在微博“伊犁疫情”话题下分享了当地网格员的通知,通知要求在疫情隔离期间上报正能量视频,包括免费发放物资、百姓居家运动、赞美志愿者等内容。

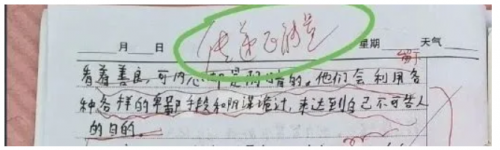

而2020年6月发生的两起事件还向人们揭示了“正能量”是如何通过思想扼杀和人格阉割,实现教育杀人的,这种灵魂抹杀加剧了民众对“正能量”的抵触。2020月6月4日,江苏常州一位女生缪可馨在学校坠楼身亡,事后家长怀疑坠楼原因与语文老师袁某教学方式不当有关。在孩子《三打白骨精》的读后感作文里,袁某用红笔批阅道——传递正能量。

同期,黑龙江鹤岗一位男生钟宇升(钟美美)因拍摄模仿讽刺老师的视频网络大火,被网民称为影后。随后有消息称钟美美被当地教育部门约谈,希望其创作更多“正能量”作品,之后钟美美下架了旧作,并不再拍摄同类视频,逐渐消失于公众视野。

在横行霸道的价值导向下,“正能量”开始压迫甚至剥夺了“负能量”,造成了一种非此即彼、势不两立二元对立,就连彻头彻尾的灾难也被包装成为“洪水美学”。最终,有不少网民开始反抗“正能量综合症”,并刻意解构官方叙事,于是“正能量圈”、“正能量大V”、“正能量写作”、“正能量嘻哈”、“正能量摇滚”、“正能量电影”等词开始出现,在使用者口中它们常带有贬义色彩,指官方色彩浓厚,从这一角度来说能量的正/负已发生了翻转。这也令“正能量”进入了一词各表的新阶段,同样的文字组合在“反贼”与“粉红”群体的解读中,往往有着截然相反的意思。

以习近平2021年的一句讲话为例——“中俄合作为国际社会注入了正能量”,其中“正能量”该如何解读,网民显然有各自的答案。也正如一位网友“”的评论:你的精神与感情与我的精神与感情可能截然不同,你所谓的正能量很可能是我眼里的负能量。